Der Weg erfreut sich seit der Eröffnung im Jahre 2007 großer Beliebtheit, da er ohne große Schwierigkeiten von jedermann erwandert werden kann. Von vielen Wanderern wird er als einer der schönsten Rundwege im Sauerland bezeichnet.

Der Weg ist in seinem Verlauf unverändert, aber manches, das am Wegrand liegt, hat sich geändert oder ist verschwunden oder bedarf erweiterter Erklärungen. So haben wir uns zu dieser überarbeiteten und erweiterten Auflage der Broschüre entschlossen. Außerdem wollen wir mit der Texterweiterung den Wanderern kurze Einblicke in die Geschichte unseres Ortes geben. Mit einbezogen werden dabei auf einigen Teilstrecken die Geschichtstafeln des im Jahre 2018 angelegten „Geschichtspfads Oeventrop”.

Der Autor Ludwig Hoppe, hat sich mit dieser Broschüre sehr viel Arbeit gemacht und die am Rande liegenden Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten in Wort und Bild beschrieben. Beim Lesen dieser Broschüre werden selbst die profundesten Oeventrop-Kenner noch auf so manche Wissenslücke in ihrem Gedächtnis stoßen. Alle Personen, die diese Broschüre schon für 3 Euro erworben haben, sind begeistert über die Gestaltung und den bildlichen und textlichen Inhalt.

Zum Vorwort müssen wir eine kleine Korrektur vermelden. Die dort angekündigte Broschüre zum Geschichtspfad mit dem Titel „Wissen, was früher war…“ ist noch nicht erhältlich, da wir durch die überraschende Zuteilung des Heimatschecks über 2000 Euro für die Broschüre über die „Oeventroper Kneipen“ die Fertigstellung dieser Broschüre vorziehen mussten, da der Zuschuss nur für Werke vergeben wird, die bis zum 31.12.2019 fertig gestellt worden sind! Wir bleiben da aber am Ball und werden diese 2020 nachliefern!

Satz und Druck: Franz-Josef Molitor

Die „Panorama-Broschüre“ können Sie an den Tankstellen GRÜNE in Oeventrop, Arnsberg (Hellefelder Straße) und im Niedereimerfeld für 3 Euro erwerben!

Text: Franz-Josef Molitor

Foto: WP Wolfgang Becker

Ortsgeschichte weitere Infotafeln im Dorf aufstellen, u.a. auch an der Rumbecker Brücke. Zur

Illustration dieser Tafel suchen wir Fotos von der im Krieg zerstörten bzw. wieder im Aufbau befindlichen Ruhrbrücke.

Da die Brücke von 1945 bis 1949 zerstört war und erst 1950 wieder freigegeben wurde, könnten sich durchaus solche Fotos in Rumbecker, Uentroper oder Oeventroper Fotoalben oder Fotokisten befinden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns, falls vorhanden, diese Fotos leihweise zur Verfügung stellen. Melden Sie sich bitte bei Ludwig Hoppe 02937/354.

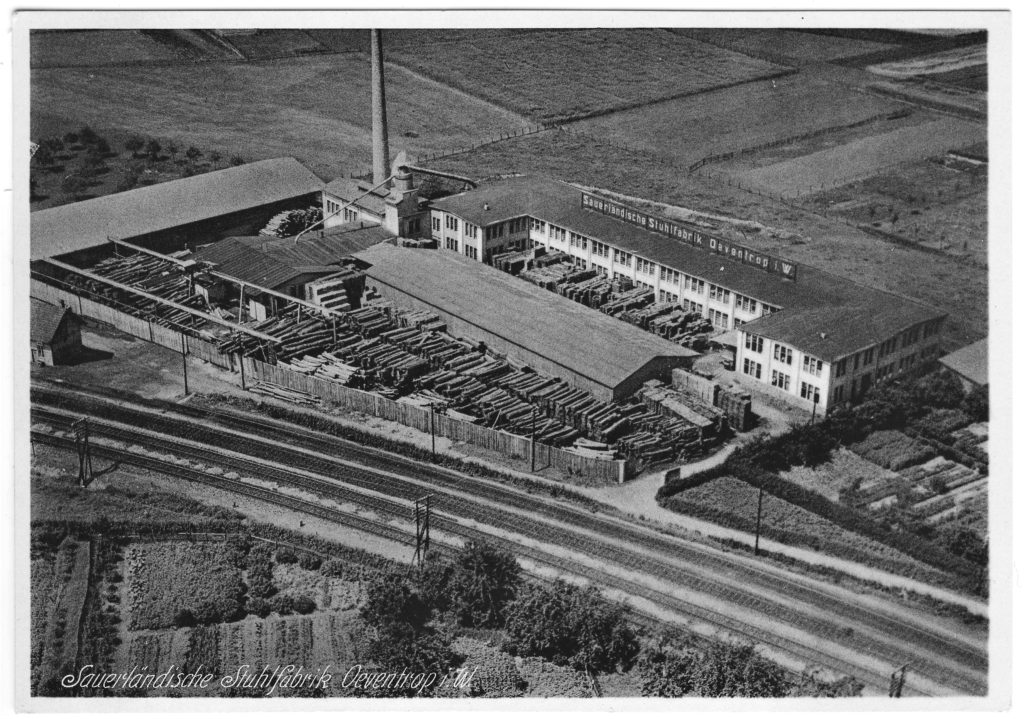

In der 2. Kalenderwoche des Jahres 2014 wurde damit begonnen, die erste Betriebsstätte der Sauerländischen Stuhlfabrik, ansässig an der Dinscheder Straße oberhalb der Straße Oesterfeldweg, ab zu reißen.

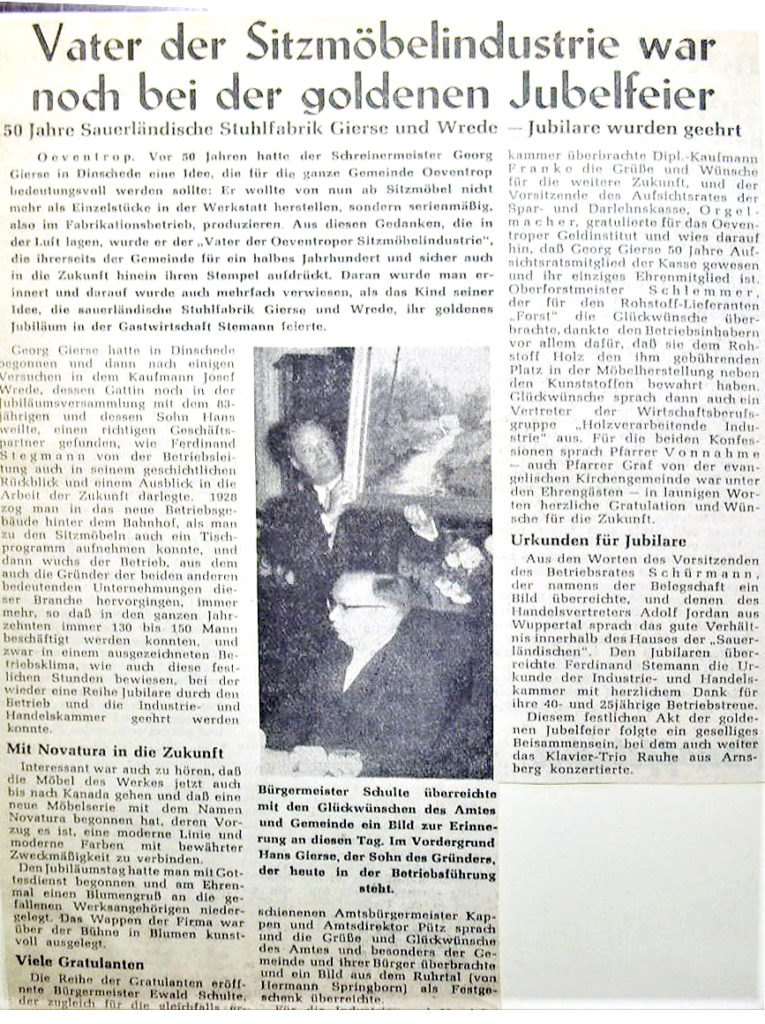

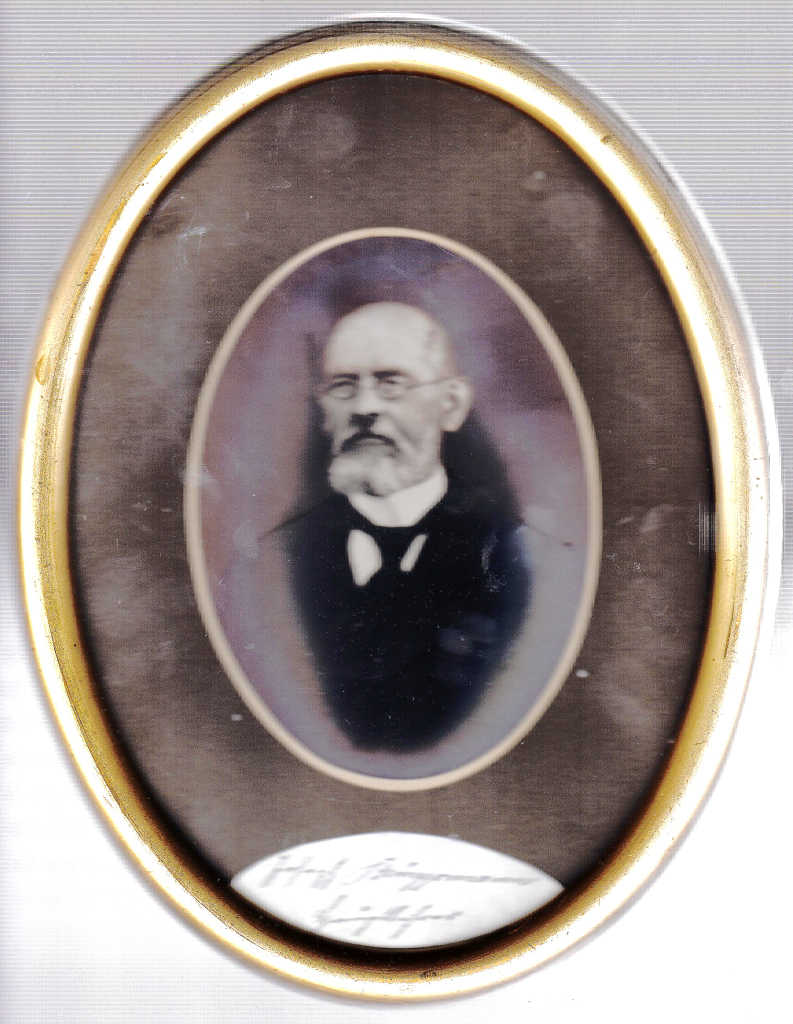

Der am 10. September 1877 geborene Oeventroper Georg Gierse erlernte zunächst in Werl das Handwerk des Orgelbauers und Tischlers.

Zunächst machte sich Georg Gierse mit Aufträgen und Arbeiten im Rahmen einer bescheidenen Schreinerei in Dinschede selbständig. Die Zeichen der beginnenden Industrialisierung entsprechend richtig erkennend, stellte er bereits früh mit der Gründung der Sauerländischen Stuhlfabrik um das Jahr 1910 am gleichen Platze die Weichen für die weitere Entwicklung: es war der Beginn eines großartigen wirtschaftlichen Aufstiegs der Gemeinde Oeventrop mit einer stark prosperierenden Möbelindustrie. Später trat sein Vetter, der Kaufmann Josef Wrede, als Partner in die Firma ein. Zuvor kamen und gingen verschiedene Geschäftspartner, so auch in den Anfangszeiten u.a. die Herren Stöss und Penselin als vorübergehende beteiligte Partner.

Das Fabrikgebäude an der Dinscheder Straße wurde im Jahre 1913 aus Ziegelsteinen erbaut, die von Wanderarbeitern aus dem Osten an Ort und Stelle gebrannt wurden. Der Lehm stammte aus dem Gebiet des heutigen „Elsterwinkel“, welches direkt neben an auf eigenem Grund lag.

Der große wirtschaftliche Erfolg machte es notwendig, die Fabrikation ca.1920 an die damals neu erbaute Bahnlinie (dem heutigen Widaymarkt) zu verlegen. Die neuen Fabrikanlagen wurden durch die Firma Bauunternehmen August(?) Kessler erstellt.

In dieser Zeit verfügte das Unternehmen über mehrere eigene Pferdegespanne, mit denen das benötigte Holz aus den umliegenden Wäldern abgefahren wurde; auf der Koppel standen mitunter bis zu 10 „Ackergäule“.

Ferdinand Hilmerich von der Oberglösinger Straße, besaß einen eigenen Stuhlwagen, der von einem Pferd gezogen, die gefertigten Stühle von Dinschede und später vom Widayweg zum Bahnhof zur Güterabfertigung transportierte, nach dem 2. Weltkrieg tat er dies, einschließlich auf- und abladen, mit einem Arm, da er den anderen im Krieg verloren hatte.

In der Spitze beschäftigte die „Sauerländische Stuhlfabrik Gierse und Wrede“ bis zu 150 Mitarbeiter. Dank großer fachlicher Leistungen und einer christlich-sozialen Einstellung stieg das Unternehmen zum führendsten Unternehmen am Platze auf. Mit Recht bezeichnete sich das Unternehmen über 50 Jahre lang als Erste und Größte Stuhlfabrik Westdeutschlands. Spezialitäten der Firma waren Stuhl- und Tischfabrikationen in jeder Holz- und Stilart, insbesondere in Eichenholz, Stühle mit Lederbezügen oder in Korbgeflechtverarbeitung.

Ebenso wurden Sonderanfertigungen oder besondere Kundenwünsche wie etwa Konferenztische nach Maß entsprechend ausgeführt. Daneben besaß die Firma verschiedenste Patente wie z. B. auf besondere Klappmechanismen bei Ausziehtischen. Auf den entsprechenden Möbelmessen war sie über Jahrzehnte vertreten.

Es ist das unbestreitbare Verdienst des Georg Gierse, die wirtschaftliche Entwicklung des Dorfes Oeventrop maßgeblich beeinflusst und den Qualitätsruf der Oeventroper Tische und Stühle weit in die Lande getragen zu haben. In Würdigung dieser Tatsache wurde Georg Gierse als „Vater“ der heimischen Stuhlindustrie 1957 als erster und einziger der Gemeinde zum Ehrenbürger ernannt!

Aus dem damaligen Unternehmen gingen zwei weitere große Stuhlfabriken in Oeventrop hervor: Die „Oeventroper Stuhlfabrik“ (später Weberstühle) am Bahnhof (heute LIDL) und die „GERMANIA“ Sitzmöbelfabrik (heute großes Dienstleistungszentrum neben dem Widaymarkt). Die Gründer waren die ehemaligen Mitarbeiter Franz Weber (erste Produktionsstätte an der Glösinger Straße hinter dem Hause Koßmann (der auch Mitbegründer war) und Johannes Kraas („Grello“, großer Förderer des TuS Oeventrop).

Ein weiterer Mitarbeiter Kusch machte sich später in Hallenberg selbständig (die Firma hat heute über 1000 Beschäftigte). (siehe http://de.kusch.com/).

Zwei weitere Familienmitglieder, Ludwig und Engelhard Gierse machten sich 1937 in Ellrich/Harz mit einer Stuhl- und Tischfabrik selbständig, die im Trubel der Nachkriegswirren aufgrund der Grenzziehung zwischen Ost- und Westdeutschland aufgegeben werden musste.

Georg Gierse trug also zu Recht das Prädikat „Vater“ der heimischen Stuhlindustrie.

Darüber hinaus nahm er rege am öffentlichen Leben teil: 3 Jahrzehnte gehörte er zum Kirchenvorstand und lange Zeit als Mitglied bzw. stellvertretender Vorsitzender zum Aufsichtsrat der Spadaka. Er war im Gemeinderat, Schützenkönig und mehrere Jahre auch Schützenhauptmann. Wohl alle damaligen Oeventroper Ortsvereine zählten ihn ein halbes Jahrhundert zu seinem Mitglied oder Ehrenmitglied.

Zu seinen Hobbies gehörte u.a. das Jagen. So hatte er von 1920-1945 eine Jagd in Obersalwey (Homert) und von 1945-1962 in Freienohl gepachtet.

Seine christlich-soziale Ader erkennt man an vielen Beispielen: So verschickte er z.B. schon in den 30-er Jahren, in einer Zeit als der NS-Staat bereits Jagd auf die Juden machte, LANZ-Bulldog-Teile in Kisten verpackt nach Juden in Übersee! Auf das Vorkaufsrecht des damaligen Judenhauses, später Kolpinghaus, hat er aus Pietätsgründen verzichtet! Für die kath. Pfarrkirche hatte er die Beichtstühle gespendet und als 1946 wieder Glocken in den Kirchturm gehängt werden sollten, stiftet er die erforderlichen dicken Stütz-Eichenbalken für diesen Glockenturm.

Dass in der 1982 herausgegeben Chronik „Die Ruhrdörfer“ die „Sauerländische Stuhlfabik“ als Vorläufer und Gründer völlig unerwähnt geblieben ist, gehört zu den ganz großen Schwächen dieser ansonsten außergewöhnlich guten Chronik.

Georg Gierse war mit manchen menschlichen Tugenden und Vorzügen ausgestattet, was ihn jedoch nicht davor schützen konnte, den Niedergang seines Unternehmens Anfang der 60-er Jahre noch im hohen Alter mit erleben zu müssen, als seine Familie aus finanziellen Gründen aus dem Unternehmen gedrängt wurde!

Die Firma wurde dann noch kurze Zeit vom Schwiegersohn des verstorbenen Geschäftspartners Josef Wrede, Ferdinand Stemann fortgeführt, ging aber schon nach kurzer Zeit in Konkurs.

Danach ruhte der Betrieb auf dem Gelände für längere Zeit und wurde nach und nach vom neuen Besitzer Stemann aufgeräumt und umgebaut bis zum Jahre 1967, da eröffnete ein Möbelhaus mit dem Namen MMZ aus Gütersloh seine Pforten in der ehemaligen Stuhlfabrik – gleichzeitig gründeten die Herren Karl-Vinzenz Eikel + Hans-Hermann Spindeldreher ihre Firma E+S, (Kunststoffbeschichtung von Spanplatten), die 26 Jahre dort beheimatet war, ehe sie nach Wildshausen in das ehemalige Werksgelände der Firma Steinau nach dessen Kauf übersiedelte.

Heute ist das Einkaufszentrum „Widaymarkt“ eines der größten in der ganzen Umgebung mit einem Einzugsbereich, der weit über die Grenzen Oeventrops hinaus geht!

Doch zurück zum Gebäude an der Dinscheder Straße. Erbaut wurde es im Jahre 1913 mit einem etwa 30 Meter hohen Schornstein südöstlich der Fabrik, der im 2. Weltkrieg aus Übungszwecken gesprengt wurde. Die damalige Fabrik hatte auch ein kleines Wasserkraftwerk, das von einem Bach, der unter dem Hause Bette verlief, durch 100-er Rohre gespeist wurde. Oberhalb des Hauses Bette war bis in die 60er Jahre noch ein Teich, ebenso ein weiterer unterhalb an der Dinscheder Straße; insgesamt war aber die Wasserkraft nicht völlig ausreichend, um die vielen Maschinen mit Strom zu versorgen. Es gab damals auch eine kleine Gebetsglocke am Fabrikgebäude die wahrscheinlich in der Nazi-Zeit entfernt werden musste (was vermutet, aber nicht belegt ist).

Diente die Dinscheder Fabrik vor dem 2. Weltkrieg noch als Holzlager für die bereits 1920 am Widayweg erstellte Fabrik, so wurde sie im Kriege zur „Schule“ für verwundete Soldaten eingerichtet, die im Elisbabethheim und im Kloster auf der Egge („Mottenburg“) gesund gepflegt wurden und sich hier schulisch, sogar bis zum Abitur weiter bilden konnten. Darüber hinaus war dort technisches Material wie Motorräder, Fahrzeugteile zur Schulung der „Motor HJ“ – „Hitlerjugend“ gelagert, welches kurz nach Kriegsende in einer Nacht gestohlen wurde.

Den Bombenangriff am 9. Februar 1945, bei dem 19 Oeventroper in unmittelbarer Umgebung der Fabrik den Tod fanden, hat die alte Fabrik damals weitgehendst unversehrt überstanden.

Später diente die Fabrik mehreren Familien als Wohnhaus für Vertriebene aus den Ostgebieten oder Ausgebombten aus dem Ruhrgebiet. (Anton Gluns , Wilhelm Schiwek, Richard Schneider, Ernst Wagner und August Werner). Mehrere Firmen hatten in der alten Fabrik später ihre Lager- bzw- Produktionsräume: Getränke Ferdinand Bräu, Kartonagen Heinze (später Freienohl), Willi Grünfeld (Möbel) sowie Waldemar Visser (Dachdecker) und Eisenwaren Beste aus Arnsberg.

Der Fotograf Schick (Wohnung im Hause Hesse an der Dinscheder Straße) hatte einige Zeit sein Atelier im Untergeschoss der ehemaligen Fabrik eingerichtet.

Im Keller war in den 60er Jahren ein großes Kühlhaus eingerichtet worden, in dem die heimischen Bauern Kühlfächer für die Einlagerung des Fleisches ihrer geschlachteten Tiere anmieten konnten.

Mit dem Abriss der alten Sauerländischen Stuhlfabrik an der Dinscheder Straße endet ein weiteres trauriges Kapitel Oeventroper Industriegeschichte!

Quellen: Westfalenpost, Ulrich Kümmeke und Hans-Georg Gierse (beide Enkel des Firmengründers).

Bilder: Archiv + Franz-Josef Molitor und Franz Rüther

Text: Franz-Josef Molitor

Aus alter Zeit:

Das ganze fing mit einem „Krach“ an:

Seit 100 Jahren schwingen die „Brüggemänner“ den Zeigestock!

Ein ganz und gar nicht eintöniges Kapitel Oeventroper Schulgeschichte

Am 11.11.1974 auf den Tag genau waren 100 Jahre ununterbrochen „Brüggemänner“ an der Oeventroper Schule tätig.

Die WESTFALENPOST berichtete damals:

100 Jahre Oeventroper Schulgeschichte sind mit dem Namen „Brüggemann“ unlösbar verbunden, denn seit 1874 unterrichteten sie in ununterbrochener Reihenfolge die „Brüggemänner“ in den Ruhrdörfern (Red.: bis zum Jahre 1988 kamen dann noch einmal 14 Jahre bis zur Pensionierung von Konrektor Meinolf Brüggemann hinzu)!

Dabei fing das ganze mit einem „Krach“ an, den der 1851 in Calle, Kreis Meschede, geborene Josef Brüggemann, seit 1872 Lehrer in Breckerfeld, in den Kartagen des Jahres 1874 mit seinem Pastor hatte: Die Messdiener spurten nicht, wie der Pastor es gerne gehabt hätte und wie der Lehrer es hätte einüben sollen. Kurz entschlossen ließ Josef Brüggemann Orgel, Messdiener und Pastor im Stich (ein damals in Zeiten geistlicher Ortsschulinspektion ein wahrlich kühnes Unterfangen), reiste in das heimatliche Calle und erfuhr dort, dass in Oeventrop die Lehrerstelle vakant sei, die er dann auch prompt erhielt.

So unterrichtete er vom 25. August 1874 an der erste Brüggemann an der zweiklassigen Schule in Dinschede, wie damals Oeventrop noch politisch lautete.

Schule gehalten wurde nach dem so genannten „Sauerländer System“: Jungen und Mädchen getrennt vom 1. bis zum 8. Jahrgang in einer Klasse an der Dinscheder Straße, dazu noch in zwei Gebäuden, so dass sich bis heute noch im Volksmund die Namen „Mädchenschule“ (jetzt Verkehrsverein und Gesundheitsamt, (heute Jürgen Kramer) und „Alte Knabenschule“ (heute Grundikits und AKO). Erbaut wurden die Schulgebäude 1883.

Darüber hinaus hatte Josef Brüggemann immer 60 bis 80 Kinder pro Klasse unterrichtet, wie das damals so allgemein für einen königlich preußischen Dorfschulmeister zumutbar war.

Er wurde dann nach dem durch die industrielle Entwicklung bedingte Anwachsen des Dorfes Oeventrop erster und letzter Hauptlehrer, kämpfte um 1900 mit Vehemenz erfolglos gegen eine Dezentralisierung der Schulgebäude eines Systems (zwei in Dinschede eines – 1903 bis 1973 – in Oeventrop) (heute Dr. Danne) und wurde Mitbegründer der Spar- und Darlehnskasse, deren erster Rendant er von 1898 bis zu seinem Tode im Jahre 1921 war. Noch heute heißt ein Zimmer im Hause Brüggemann an der Dinscheder Straße das „Kontor“.

Der „Stammvater“ der Pädagogen-Dynastie: Josef Brüggemann, von 1874 bis 1921 Schulleiter in Oeventrop.

Vier der sechs Brüggemann-Kinder ergriffen den Lehrberuf. Tochter Antonie ging als Schwester Maria-Canisia zu den Armen Schulschwestern, leitete von 1913-1922 das Lyzeum in Arnsberg und stand 12 Jahre als Provinzial-Oberin im Mutterhaus Brede dem Orden vor.

Die Söhne Josef (zuletzt Rektor in Belecke, gest. 1972) und Franz (noch bis 1972 acht Jahre nach der Pensionierung zur Aushilfe in Köln tätig) verließen das Dorf, während Sohn Karl, geb. 1896, im Jahre 1917 nach einer Kriegsverletzung die Brüggemann-Tradition fortsetzte und bis 1959 unter vier verschiedenen Staatsformen unterrichtete, davon von 1950 bis 1959 als Rektor.

Karl Brüggemann – im Kreis Arnsberg besonders bekannt durch seine Tätigkeit als Landrat von 1961 bis 1969 – meint, sein Vater habe ihm schon früh immer wieder eingeimpft, für eine Konzentration der Schulgebäude im Ort zu sorgen. So erzählt er noch heute mit Befriedigung vom Kauf des Geländes „Am Bruch“ durch die Gemeinde im Jahre 1928. „Damals kauften der Amtmann, der Gemeindevorsteher und ich unseren gepachteten Kuhkamp ohne Wissen des Gemeinderates für 9000 Reichsmark, genau 1 ha und 11 qm. Hätte der Gemeinderat abgelehnt, hätte ich die Wiese gekauft!

Eine gute Weitsicht, denn heute stehen auf diesem, durch eine Überrumpelung gekauften Gelände die Grund- und Hauptschule und mit der Fertigstellung eines 10-Klassen-Traktes im Dezember ist es endlich mit der 70-jährigen Dezentralisierung vorbei.

1911 lernte Karl Brüggemann für einen Groschen pro Stunde im Arnsberger Hallenbad das Schwimmen. Als junger Lehrer wollte er die Schüler auch dafür begeistern. Aber: „Mein Verständnis zur Geistlichkeit war vor 50 Jahren im Sommer während der Badesaison getrübt, ersichtlich am ´brümmeligen´ Gesicht des Pastors: Ein Lehrer mit Jungen und Mädchen zusammen in der Ruhr! Selbst die Haushälterin guckte in eine andere Richtung!“ Das sei erst wieder normal geworden, wenn er zur Vorbereitung der Nikolausfeier gebraucht wurde oder der Kommunionunterricht erteilt werden musste.

Seit dem Tode seines Vaters im Jahre 1921 ist Karl Brüggemann bis heute stellv. Vorsitzender und Vorsitzender der Spadaka. Ein Amt, dass er Ende November endgültig niederlegen wird.

In der 3. Generation ist Neffe Meinolf Brüggemann (Vater Josepf) in Oeventrop tätig. Nach den Kriegswirren 1948 durch Zufall nach hier verschlagen, heute Konrektor der Hauptschule, seit 15 Jahren Schiedsmann und auch Leiter der örtlichen VHS.

In diesen 100 Jahren hat die Familie Brüggemann die Entwicklung des Schulsystems von der zweiklassigen Volksschule bis zu den 30 Klassen der Grund- und Hauptschule miterlebt und immer in leitender Position aktiv mitgestaltet. Ob es noch einmal 100 Jahre in Oeventrop werden? Wahrscheinlich nicht, denn die Tradition: „Wie der Vater, so der Sohn“ besteht nicht mehr!

Josef Brüggemann, Sohn des „Stammvaters“ und Vater von Meinolf, wirkte zuletzt als Rektor an der Volksschule in Belecke.

Rektor und Landrat Karl Brüggemann (Vater von Egon): Engagierter Pädagoge und Kommunalpolitiker und Heimatfreund.

Meinolf Brüggemann: Konrektor der Hauptschule, VHS-Leiter und seit 15 Jahren Schiedsmann. (verstorben am 22. Dezember 2013) Nachruf weiter unten!

Dieser Bericht wurde uns freundlicherweise von Rektor a.D. Erhard Jaekel zur Verfügung gestellt!

Westfalenpost 11.11.1974 – Redakteur: Johannes Vielhaber (Rektor der Grundschule)

Zum Gedenken an

Konrektor a.D. Meinolf Brüggemann

Träger des Bundesverdienstkreuzes

Meinolf Brüggemann war ein Gentlemann vom Scheitel bis zur Sohle!

Am 4. Adventssonntag verstarb im hohen Alter von 87 Jahren der langjährige Pädagoge und Konrektor Meinolf Brüggemann im Kreise seiner Familie.

Meinolf Brüggemann wurde am 11. August 1926 in Beleke als Sohn des Lehrers Josef Brüggemann geboren.

Nach seiner Studienzeit kam er im Jahre 1947 als 22-jähriger Junglehrer an die Oeventroper Hauptschule, an der auch bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1988 segensreich wirkte.

Das Wohl der ihm anvertrauten Schüler lag ihm sehr am Herzen.

Da ich selber meine letzten drei Jahre in seiner Klasse verbracht habe, kann ich mich noch sehr gut an ihn erinnern. Nachdem wir zuvor fünf Jahre von eher pflegeleichten Lehrern unterrichtet worden waren, was zu einer gewissen „Verwilderung“ unserer gesamten Klasse geführt hatte, nahm er uns nun unter seine Fittiche und brachte uns binnen kürzester Zeit wieder „auf Vordermann“, was aber auch unbedingt notwenig war, da wir alle unser fünftes Schuljahr als verloren abhaken mussten und reichlich nach zu holen hatten. Jede dunkle Wolke am Himmel nutzte Meinolf Brüggemann kurzerhand zur Absage der anstehenden Sportstunden, stattdessen ließ er unser Gehirn „turnen“, wie er es aus zu drücken vermochte, das schien ihm wichtiger und notwendiger zu sein. „Rechenkärtchen verteilen“, das war eines seiner Lieblingskommandos, wenn es in der Klasse mal wieder turbulent zu ging. So bekam er uns von Woche zu Woche besser in den Griff und konnte sich immer mehr seiner eigentlichen Aufgabe widmen, uns den notwendigen Lehrstoff zu vermitteln.

Im Jahre 1959 wurde Meinolf Brüggemann zum Konrektor ernannt, er blieb dies bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1988. Bei seiner Verabschiedung sagte Schulrat Schwermer: „Meinolf Brüggemann war 29 Jahre hier der 1. Offizier, 10 Jahre unter Rektor Karl Lammert und 19 Jahre und Erhard Jaekel. Sein fairer und liberaler Führungsstil und seine Bereitschaft zum Lachen haben ihn bei den Schülern und Lehrern gleichermaßen beliebt gemacht!“

Weiterhin würdigte ihn der Landrat als einen Menschen, der sich nicht gescheut habe, Verantwortung und Pflichten zu übernehmen. Mit seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst im Jahre 1988 ging in Oeventrop eine 100-jährige Dynastie der „Brüggemänner“ als Lehrer in Oeventrop zu Ende (siehe oben).

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer war Meinolf Brüggemann viele Jahre Mitglied für die CDU im damaligen Gemeinderat. Und genau dieser Gemeinderat hatte im Jahre 1969, nach dem Ausscheiden von Rektor Lammert über die Neubesetzung des Schulleiters zu befinden. Zunächst war Meinolf Brüggemann der einzige Bewerber um dieses hohe Amt. Als dann eine weitere Bewerbung von Erhard Jaekel eintraf, zog Meinolf Brüggemann seine Bewerbung zurück, um sich nicht dem Verdacht der „Vetternwirtschaft“ aus zu setzen; ja so war Egon Brüggemann, eine Gentlemann vom Scheitel bis zur Sohle.

Nach dem Vorstellungsgespräch von Erhard Jaekel vor dem gesamten Gemeinderat war es Meinolf Brüggemann, der dem neuen Rektor die frohe Botschaft über seine Einstellung überbrachte. Erhard Jaekel sagte mir zu dieser Situation: „Sein kräftiger Händedruck war der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft!“

Meinolf Brüggemann war aber nicht nur Lehrer, Konrektor und Gemeindevertreter gleichzeitig, darüber hinaus übte er auch viele Jahre das Amt des örtlichen Schiedsmanns aus und war viele Jahre der Leiter der örtlichen Volkshochschule, die in der damaligen Zeit gegründet wurde.

Für seine großen Verdienste wurde ihm im Jahre ???? das Bundesverdienstkreuz verliehen!

Meinolf Brüggemann war verheiratet mit seiner Frau Ursula, die leider im Jahre 1992 viel zu früh verstorben ist. Gemeinsam haben sie zwei Kinder; Rüdiger und Simone, die gemeinsam mit ihren Ehepartnern und den vier Enkelkindern um den Verstorbenen trauern. Seine letzten Jahre verbrachte er mit seiner Lebensgefährtin, Frau Anneliese Rampelmann.

Das Seelenamt für den überzeugten und praktizierenden Katholiken Meinolf Brüggemann wurde am Samstag, dem 28. Dezember 2013, um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Oeventrop gefeiert; die Beerdigung war im Anschluss daran.

Text: Franz-Josef Molitor

Foto: Rüdiger Brüggemann

Geschichtsträchtiger Ort

Schulareal Dinschede. Der Artikel „Alte Knabenschule abreißen“ offenbart mit dieser Forderung den Verlust jeglichen Geschichtsbewusstseins bei den Initiatoren. Für die Ruhrdörfer ist dies ein geschichtsträchtiger Ort. An dieser Stelle begann vor 250 Jahren in einem kleinen Fachwerkhaus die Alphabetisierung der Jugend der drei Ruhrdörfer. In dieser Tradition wurde vor 140 Jahren auf selbem Grund die Alte Knabenschule errichtet und diente, bei kurzzeitiger Unterbrechung, bis ins 21. Jahrhundert schulischen Zwecken.

„Bautechnisch in einem schlechten Zustand mit baulichen Mängeln“ heißt es. Sicherlich muss ein Gebäude dieses Alters saniert werden, um u.a. heutigen energetischen Vorgaben und Sicherheitsstandards zu entsprechen. Möglicherweise ist ein Abriss kostengünstiger, aber das bedeutet ein weiteres mal einen erheblichen Verlust von Geschichte. Davon gibt es in Oeventrop genügend Beispiele. Immer wird mit der Kosten-Nutzen-Rechnung argumentiert. Wie aber sähen unsere Altstädte, unsere Dörfer aus, wenn nur nach diesem Prinzip vorgegangen würde.

Wenn ein Feuchtbiotop, eine seltene Pflanze, ein Tier der Roten Liste durch Baumaßnahmen gefährdet sind, finden sich (Gott sei dank) streitbare Lobbyisten. Gebäude haben allzu oft keine Lobby und verschwinden in wenigen Stunden im Staub von Abrissbirne und Baggerschaufel.

Dass es auch anders sein kann, zeigt die Restaurierung des Bahnhofsgebäudes. Heute ein baulicher Glanzpunkt und ein Dokument dörflicher Entwicklung. Beim Kauf durch einen Privatmann war das Gebäude im weitaus schlechteren Zustand als die Knabenschule.

Neben den baulichen Mängeln wird der Abriss mit der „Schaffung einer Sichtachse auf die neue Ortsmitte hin“ begründet. Dies halte ich für wenig überzeugend. Von den künftigen Schulgebäuden aus gesehen wird die Sicht vor allem an der viel befahrenen Dinscheder Straße enden. Bei dem tiefer liegenden renaturierten Ruhrbogen handelt es sich lediglich um ein Stück wiederhergestellter Natur, wie wir es von Postkarten aus den 1900er Jahren kennen. Mit den Sitzbänken, dem Fledermausturm und der (geplanten) neuen Brücke ist dies nach Fertigstellung sicherlich ein positiver Freizeitgewinn und ein geeigneter außerschulischer Lernort. Ein weiteres Argument wird mit der „fehlenden Gebäudegröße“ geliefert. Zu klein für die vielen angemeldeten und erahnten Bedarfe. Diese Bedarfe sollten erst einmal mit realistischen Zahlen belegt werden, denn viele der Oeventroper Vereine haben bereits ihre Räume. Die Mitnutzung schulischer Räume durch Musikvereine für Übungszwecke hat in der Vergangenheit problemlos funktioniert, wie ich es in meiner Zeit als Schulleiter erfahren habe. Ebenso haben die Kirchengemeinden („Kinderbibelwoche“), der SGV (Seniorennachmittag), eine Tanzgruppe, etc. für wenige Male im Jahr schulische Räume nutzen können. Die Befürchtung, dass die Knabenschule den Bedarf bei Weitem nicht abdeckt, ist also bei näherer Betrachtung nicht haltbar.

Eine renovierte Knabenschule bietet aus meine Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten genügend Räumlichkeiten als Bürgerzentrum und sollte darum erhalten werden. Besonders provokant wäre es, wenn ein Abriss nur der Beschaffung von Parkraum dienen würde. Der Verlust von heimatlicher Identität beginnt mit dem Abriss eines solchen geschichtsträchtigen Gebäudes. Auch der Arbeitskreis Ortsgeschichte sieht in dem Erhalt ein „Vermächtnis“ in dem das „geschichtliche Gedächtnis“ der drei Ruhrdörfer dokumentiert werden sollte. Entsprechende Nutzungsvorschläge in einem Teilbereich des Gebäudes sind bereits bei der Planungskommission eingereicht worden.

Ludwig Hoppe, Oeventrop

Der von der örtlichen CDU vorgeschlagene Abriss der alten Oeventroper Knabenschule erweckt Widerstand. Foto: Wolfgang Becker