Er starb vor 50 Jahren am 13. Januar 1964

Von Gerhard Keßler

Im Nachkriegswirrwar gehörte er für uns Kinder aus der Nachbarschaft zu einer festen Größe. Manche Stunden verbrachten wir in seinem Atelier. Zutritt erlaubt, auch wenn er nicht anwesend war. Die alte Stemannsche Kegelbahn war wohl mehr Werkstatt als Atelier. Hier arbeitete er. Ein alter “Kanonenofen” sollte im Winter für Wärme sorgen. Meistens war er kalt, wer konnte schon Kohlen kaufen. Hermann hatte auch andere Mittel, sein Innerstes zu erwärmen. Ich sehe ihn vor mir. Im Sommer in der kurzen Hose auf dem Rennrad. Ein immer fröhlicher Mensch im weißen Malerkittel mit der “Pief” im Mund, den Schalk im Nacken, trotz seiner Krankheit. Rasch und sicher fing er die Sauerländer Landschaft ein, selten auf teurer Leinwand. Meist wurden die Oelfarben auf Sperrholz aufgetragen. Viele Bilder wurden “warm” weiter gereicht , das heißt, die Farben waren noch nicht getrocknet. Teuer war er nicht, der Hermann Springborn mit seinen Werken. Vor der Währungsreform mal Naturalien, flüssig oder fest, später ein paar DM. Viele Bilder hingen oder hängen in Sauerländischen Gasthöfen, die der Maler nach seinen Exkursionen in der freien Natur mit Staffelei, Pinsel und Leinwand oft und gern besuchte. Schnell fand sich um diese rheinische Frohnatur herum eine Gesellschaft, die er mit lustigen Erzählungen in Stimmung brachte. Häufig wechselte dann ein “frisch gemaltes” zum Ausgleich des “Deckels” über die Theke.

Eine kleine Begebenheit am Rande.

Hermann kam mit einem großen flachen Paket in die Oeventroper Bahnhofswirtschaft. Offensichtlich ein Bild. Ein Gast: “Hermann, was hast Du vor?” Springborn: “Ich muß nach Arnsberg, ein Bild abliefern.” Gast: “Setz Dich erst mal, trink einen und im übrigen, das Bild kannst Du auch mir verkaufen. “Runden wurden getrunken. “Ich zahl Dir 80,- DM.” “Du bist verrückt, son großes Bild!? 150,- DM!!; dann bleibt es hier, und ich mal dem Kerl ein Neues! “Nach einigen Runden und Stunden wurde man handelseinig. 100,- DM!! Der neue stolze Besitzer packte den großen Karton aus. Immer mehr Pappe und Papier flogen auf den Fußboden, kein Bild! Dann plötzlich eine Sauerländerlandschaft, Format 30 x 20 cm! Schallendes Gelächter. Hermann bekam das Geld, zahlte die Runden, der Gast hatte einen kleinen, aber echten Springborn.

Sein Talent, die Sauerländer Landschaft in unterschiedlichsten Stimmungen einzufangen, ist unbestritten. Daß hin und wieder mal etwas nur flüchtig und weniger gut gemalt wurde, ist auch bekannt, ist aber bei der Vielzahl der Werke, die Hermann Springborn hinterlassen hat, durchaus verständlich. Es ist auch darauf hinzuweisen, daß Dokumente in Oel auf Leinwand an Industrieanlagen erinnern, (wie die frühere Zellstoff Fabrik in Wildshausen oder das Degussa-Werk in Oeventrop) die nicht mehr existieren bzw. stark ihr Gesicht verändert haben. (Feldmühle Arnsberg)

50 Jahre ist dieser Maler nicht mehr unter uns. Seine Arbeiten sind unverkennbare Spiegelbilder der Sauerländer Landschaft.

Lebenslauf in Stichworten

Hermann Springborn geb. 7.7.1905 Freiburg/Brsg., aufgewachsen am Niederrhein/Kempen), Malerlehre, 1939 Soldat.

Durch eine Tuberkulosekrankheit seit 1940 im Reservelazarett Oeventrop, ehemaliges Kloster auf der Egge; Gefördert vom Lazarettleiter Dr. Neuenzeit; erste Arbeiten.

1943 u. 44 Ausstellungen in Dortmund und Hagen, 1945 Ausstellung in Arnsberg.

Die Nachkriegsjahre lebte er in Oeventrop, dort verstirbt er am 13. Januar 1964 an den Spätfolgen seiner Krankheit.

1970 Ausstellung im Sauerlandmuseum,

1989 Anläßlich des 25. Todestages ist eine vielbesuchte posthume Ausstellung im Sauerlandmuseum, zu der auch erstmals ein Katalog erschien. Erstellung einer Fotodokumentation von Karl-Jochen Schulte. Mehr als 200 Springbornbilder wurden fotografiert. Den Eröffnungsvortrag vor etwa 300 Gästen hielt der in Oeventrop geborene Kunsthistoriker Dr. Siegfried Kessemeier aus Münster:

Maler Hermann Springborn bei seiner Arbeit ,

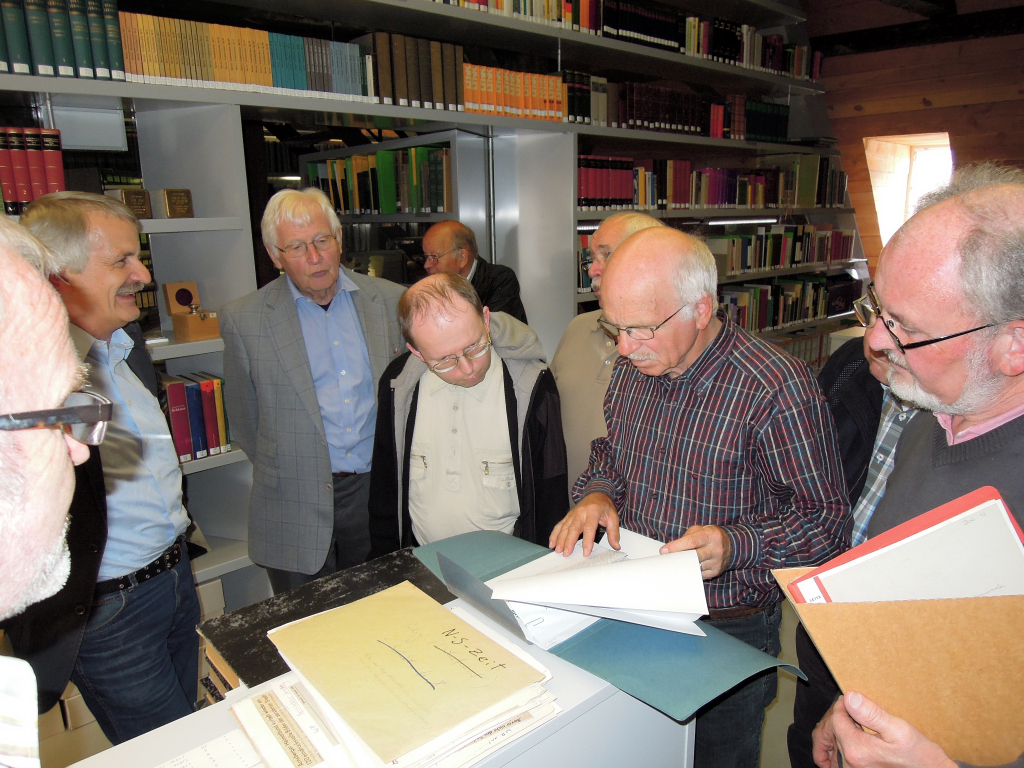

Auf Einladung von Herrn Michael Gosmann besichtigte der erst vor wenigen Monaten gegründete „ArbeitsKreisOrtsgeschichte AKO“ das Arnsberger Stadtarchiv im Kloster Wedinghausen!

Michael Gosmann begrüßte die erschienenen Herren und lud sie ein zu einer Besichtigung in dem altehrwürdigen Gebäude. Als Einleitung erklärte er uns, nach welchem System die Akten, Bücher und Unterlagen in den zwei Stockwerken gegliedert seien. Dies sei bei Recherchen sehr wichtig zu wissen, sonst könnte man tagelang wie nach einer Nadel im Heuhaufen suchen und würde trotzdem nichts finden.

Nach den ausführlichen Informationen gab er uns Besuchern ausreichend Zeit, um ihm brennende Fragen zu stellen. Dankend nahmen wir sein freundliches Angebot an und stellten ihm insbesondere spezifische Fragen in Sachen Oeventrop, die von ihm alle kompetent beantwortet wurden.

Da wir alle keine Kenntnisse darüber hatten, wie umfangreich das Stadtarchiv ausgestattet ist, waren wir von der unglaublichen Anzahl an Dokumenten doch sehr überrascht.

Durch die ausführlichen Erklärungen von Herrn Gosmann zur Archivierung ist es uns jetzt doch um ein vielfaches einfacher, durch gezielte Angaben an die gewünschten Dokumente zu kommen, die für uns gerade bei der Aufarbeitung von bestimmten Themen und Bereichen aus Oeventrop wichtig und interessant sind.

Ein abschließender Rundgang durch alle Archive bis hinunter ins Kellergewölbe, wo sich die frühere Braustätte der Mönche befand, zeigte uns, wie umfangreich die Sammlung ist und wie präzise und wohl geordnet doch alles seinen ganz bestimmten Platz hat.

Der AKO zeigte sich tief beeindruckt von dem Gesamtwerk „Stadtarchiv“ und der sehr angenehmen und zuvorkommenden Art des Stadtarchivars Michael Gosmann, bei dem wir uns auf diesem Wege noch einmal herzlichst bedanken möchten!

Text und Fotos: Franz-Josef Molitor

Rudi Schneider, Willi Linn und Stadtarchivar Michael Gosmann

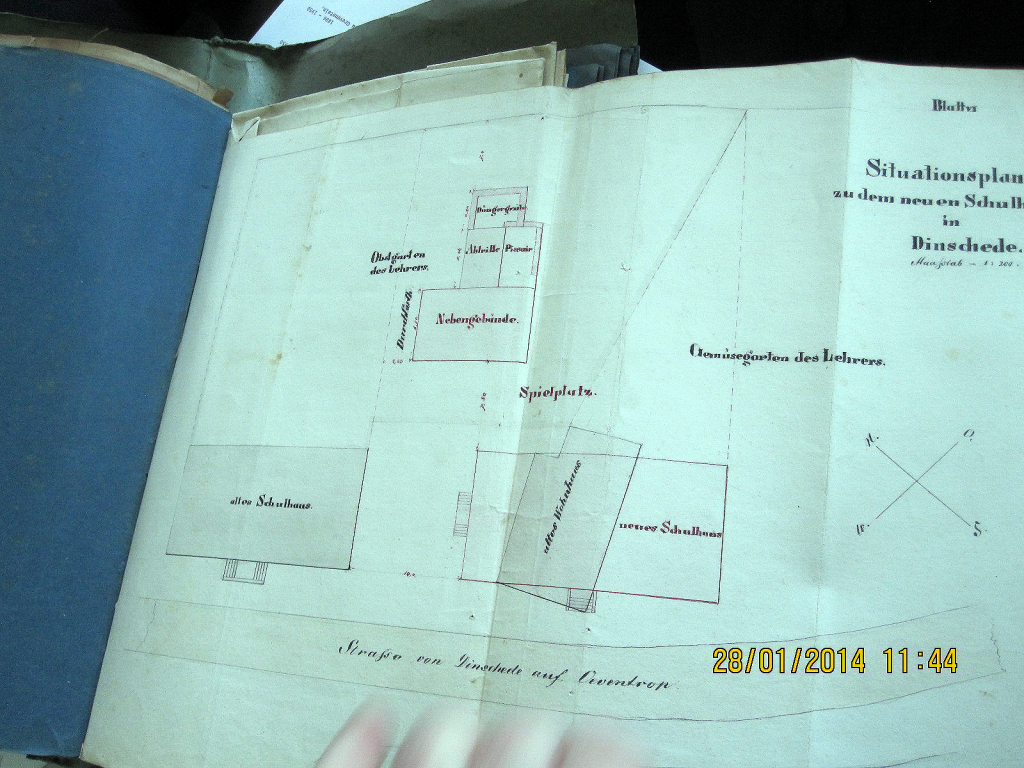

Der Arbeitskreis Ortsgeschichte war am Dienstag, dem 28.1.2014 Gast im alten Amtshaus in Freienohl. Frau Jung, die Leiterin des Archivs, führte uns sachkundig durch die Räume. Leider war aus der Oeventroper Ortsgeschichte (wir gehörten bis zur Neugliederung 1975 zum Amt Freienohl) nur wenig Material zu besichtigen. Trotzdem: es war ein spannender Vormittag, konnten wir doch interessante geschichtliche Vorkommnisse aus unserer früheren Nachbargemeinde erfahren.

Text: Gerhard Kessler

Fotos: Albert Schlupp

Rudi Schneider, Gerhard Keßler, die Archivarin Frau Jung und Klaus Schneider

Johannes Decker, Archivarin Frau Jung und Ludwig Hoppe

Viel Besuch bei der Buchvorstellung in Verbindung mit der Springborn-Ausstellung

Vor einem großen Publikum wurde im Rahmen der „Springborn-Gedächtnis-Ausstellung“ der erste Bildband des langjährigen Dorfchronisten Herbert Hesse der Bevölkerung vorgestellt.

Eröffnet wurde die Feier durch den Oeventroper Kolpingchor mit dem treffenden und wunderbaren Lied „Heimat“.

Anschließend begrüßte der Herausgeber und langjährige Weggefährte Herbert Hesses, Franz-Josef Molitor, den Ehrengast und seine Kinder mit Familien sowie die zahlreichen Gäste.

Molitor erklärte den Gästen, was ihn zur Herausgabe dieses Bildbandes bewogen habe, nämlich die Würdigung des Lebenswerkes eines Dorfreporters, wie wir einen besseren noch niemals hatten!

Mit über 15.000 Fotos und über 2.500 Zeitungsberichten in diversen Blättern, vornehmlich aber in der WESTFALNPOST, habe er die Oeventroper Bevölkerung immer respektabel, wenn auch nur immer für einen Tag, ins öffentliche Licht gesetzt, dabei sei ein wahrer Schatz entstanden, der nun gehoben wurde, um noch einmal in den Köpfen der Menschen die damaligen Ereignisse ins Bewußtsein zu rufen.

Als Laudator schilderte der Sprecher des Arbeitskreises Ortsgeschichte, Ludwig Hoppe sein ersten Eindrücke über das Buch.

Er fühlte sich erinnert an die Zeiten, als er Omas Küche renovierte und unter der alten Tapete Zeitungsberichte aus längst vergangenen Zeiten entdeckte.

„Und dann ließ ich die Arbeit Arbeit sein und setze mich zum Lesen an den Küchentisch und studierte die „Wandzeitung“!

Beim Lesen dieses interessanten Buches seien viele Erinnerungen in ihm wach geworden: „Wißt Ihr noch“….Habt Ihr den noch gekannt?…Von dem wird erzählt, das……Was war das damals für eine attraktive Frau. Und hier das Büdeken, die bekannte Oeventroper „Trinkhalle“ von Pöttges „Schiddi“, und dann die „große“ kleine Schwester Celsa und der junge und der alte „Pfeffer“. Dann die Schützenkönige. Eltern und Großeltern entdecken ihre Kinder und Enkelkinder bei den Kinderschützenfesten in den Ortsteilen.

„Für mich ist das Buch, Seite für Seite, zum Dokument geworden, wie die Wandzeitung unter der Tapete in Omas Küche!“

Hoppe wies auch auf die Unterschiedlichkeiten der beiden Personen hin, um die sich in dieser Woche alles drehte. DA der Maler Hermann Springborn, der uns mit seinen Landschaftsbildern, Dorfansichten, Industrie- und Gebäudeansichten ein Zeitfenster von 1940-1964 öffnete.

HIER der Fotograf und Zeitchronist Herbert Hesse, der im Zeitfenster 1968-1982 die Menschen bei ihren Festen und Jubiläen beobachtete, der die Gebäude und Plätze im Wandel festgehalten hat!

Das Buch ist zu erwerben in den 3 Geschäftsstellen der SPADAKA und bei BRILLEN Rottler in der Kirchstraße. AKO

Franz-Josef Molitor überreicht dem Fotografen und Lokalreporter Herbert Hesse den ersten Bildband!

Arbeits-Kreis- Ortsgeschichte Oeventrop würdigt Maler Hermann Springborn

von Ludwig Hoppe – Sprecher des AKO

Oeventrop. Mit einem so überwältigenden Besuch hatten die Mitglieder des Arbeits-Kreises- Ortsgeschichte Oeventrop (AKO) nicht gerechnet:

In der Aua der Grundschule Dinschede hatten sich über 130 Freunde des bekannten sauerländischen Malers Hermann Springborn zur Matinee eingefunden.

Der Sprecher des AKO, Ludwig Hoppe, begrüßte die Gäste, darunter zahlreiche Leihgeber, die vom AKO in den vergangenen Monaten als Bildbesitzer ausfindig gemacht worden waren.

Er bedankte sich bei allen, die zum Gelingen dieser sehenswerten Ausstellung beigetragen haben: bei den Fotografen Alessandro Pirillo und Franz-Josef Molitor für die kompetenten fotografischen Vorarbeiten für Kalender und Postkarten, bei Johannes Decker, der an einer größeren Anzahl von Bildern eine sachkundige Restaurierung vorgenommen hat, und bei den Mitgliedern des AKO – für ihre umfangreiche Arbeit während des vergangenen Jahres.

Maler einer verlorenen Generation

Ebenso galt der Dank den Sponsoren: der Spadaka Oeventrop, der Volksbank Sauerland, der Sparkasse Arnsberg und der Firma Trilux, die mit einer Neuinstallation eine ganz hervorragende Lichtgestaltung ermöglichte.

Springborn ist ein Maler einer verlorenen Generation gewesen, gebeutelt durch Kriegswirren und Kriegsleiden. Springborn hatte Glück, denn er kam verletzt und krank schon früh (1940) nach Oeventrop, lernte den Ort und das Sauerland kennen.

Schon bald gehört er mit seinen Malutensilien, die er auf seinem Rennrad transportierte, zum Ortsbild. Er war nah bei den Menschen, die ihm in seinem Atelier hinter der Stemann´schen Kegelbahn über die Schulter schauen durften.

Gerhard Keßler, als Laudator, würdigte das Lebenswerk des Oeventroper Malers. „Hermann Springborn war anders als die meisten Erwachsenen. Im Nachkriegswirrwarr war e für uns Nachbarskinder eine Größe, mache Stunden verbrachten wir bei ihm im Atelier, er konnte zuhören, er konnte erzählen und vor allem konnte er malen… Die alte Stemann´sche Kegelbahn war für ihn Werkstatt und Atelier. Zutritt war erlaubt, auch wenn er nicht anwesend war. Ein großer Kanonenofen sollte im Winter für Wärme sorgen, meist war er aber kalt; wer hatte damals schon Geld, um Kohlen zu kaufen.

Auf dem Rennrad zum Malort

Springborn hatte aber auch andere Mittel, sein Innerstes zu erwärmen. Ich sehe ihn noch heute vor mir, wie er sommertags auf dem Rennrad zu seinen Malorten fuhr. Ein immer fröhlicher Mensch mit weißem Malerkittel, die Piep im Mund und den Schalk im Nacken. Rasch und sicher fing er die Sauerländer Landschaft ein. Selten auf teurer Leinwand, meistens wurden die Ölbilder auf Sperrholz oder auf Pappe aufgetragen.

Die Bilder waren nicht teuer. Nach der Währungsreform tauschte er Bilder gegen Waren, flüssig oder fest. Viele Bilder hingen oder hängen in Sauerländer Gasthöfen, die der Maler mit seinem Rennrad und der Staffelei auf seinen Exkursionen oftmals besuchte. Schnell fand sich um diese rheinische Frohnatur eine Gesellschaft, die er mit lustigen Erzählungen in Stimmung brachte.

Häufig wechselte dann eines seiner Bilder zum Ausgleich seines „Deckels“ den Besitzer. Sein Talent, die sauerländische Landschaft mit dem Pinsel festzuhalten, war außergewöhnlich.“

Spiegelbild historischer Landschaft

Keßler endete mit den Schlussworten: „50 Jahre ist der Maler nun schon nicht mehr unter uns. Seine Arbeiten sind unverkennbar und ein Spiegelbild unserer heimischen Landschaft.“

Ludwig Hoppe, Sprecher des Arbeits-Kreises-Ortsgeschichte Oeventrop (AKO), mit der jungen Pianistin Carolin Springborn, die für die musikalische Begleitung der Eröffnung sorgte.

Foto: Franz-Josef Molitor

Kalender und Postkartensatz sind erhältlich

– Als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, nächstes Jahr wäre Springborns 110. Geburtstag, hat der Arbeitskreis einen vierfarbigen Kalender 2015 (12 Euro) und einen Postkartensatz mit acht Karten (4 Euro) herausgegeben.

– Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von der jungen Pianistin Carolin Springborn.

– Die Ausstellung ist täglich geöffnet von 14 bis 18 Uhr. Sonntag endet sie mit einem weiteren Höhepunkt – der Vorstellung des Bildbandes von Herbert Hesse, die um 15 Uhr beginnt.

– Alle Bilder finden Sie hier: